故人が遺された人のために記す「遺言(ゆいごん)」。

もちろんどんなメッセージを、どんな形式で遺すかはその人の自由ですが、

- 遺言の内容に納得できない遺族等がいるとき

- 遺族らが万が一、揉めに揉めたとき

に備えて「法的に有効な遺言書(いごんしょ)」を作っておくに越したことはありません。

ということで今回は、「あなたの意思をできるだけ確実に反映させるための、民法のルールに則った遺言書の書き方」を、できるだけ分かりやすくまとめました。

ちなみに「遺言」は、

・故人からの一般的なメッセージとしては「ゆいごん」

・民法に則った、法律用語としては「いごん」

と読まれることが一般的だそうです。

(動画では馴染みある「ゆいごん」統一で読んでいます)

\動画派の方はこちら/

はじめて作った動画なのでいろいろ……大目に……見てくれ!!

(※けっこうふざけてます)

目次

初心者でも簡単!法的に有効な遺言書(自筆証書遺言)の条件

遺言にはいくつかの種類があるのですが…。

まずは最も簡単&お金をかけずに作成できる、「自筆証書遺言」の条件について見ていきましょう。

条件1:15歳以上であること

自筆証書遺言に限らず、法的に有効な遺言書を遺せるのは「15歳以上」の方に限られます。

逆に言うと15歳以上であれば、未成年者や外国籍の方等であっても、単独で遺言書を作成できるわけですね。

ただし成年被後見人の方は、(原則として)遺言書を作成できません。

また遺言者が認知症の場合や詐欺があった場合等には、遺言の無効が争われることもあります。

条件2:遺言書の「全文」と日付・氏名が手書きの書面で押印があること

有効な自筆証書遺言を作成するには、

- 遺言書の内容の「全文」

- 遺言書を作成した日付

- 氏名

を自書(手書き)した上で、押印する必要があります。

いわゆる「ビデオレターによる遺言」やパソコン等で作成した遺言書は、法的に有効とみなされないのでご注意ください。

→遺言書が法的に有効でない場合はどうなるの?【ビデオレター等】

ちなみに日付に関しては、「作成された日付が客観的に分かるもの」であればOKだったりします。例えば、

・2020年東京オリンピック 開会式の日 ←OK!

・2025年3月吉日 ←NG

といった具合ですね。

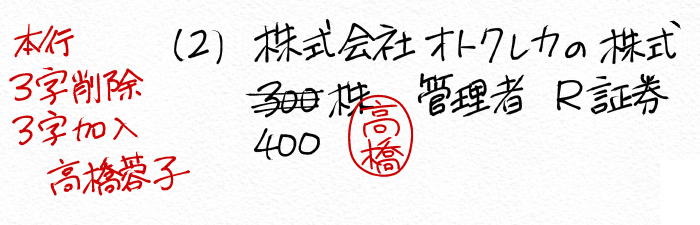

自筆証書遺言は加筆・訂正にもルールあり

自筆証書遺言に訂正や加筆を加えたい場合には、

- 修正したい部分を示す

(二重線等でOK) - 加筆・修正した部分に押印する

- 変更・追加の旨を付記して署名する

(文字数の記入を推奨)

必要があります。

分かりづらいのは「付記して署名」の部分ですが、こちらは「訂正箇所と変更した旨」を明記した上で署名をすればOK。

実際に例を挙げると以下のようになります。

▲自筆証書遺言の修正のイメージ

法務局の公式サイトを参考にすると、「(修正箇所※)X文字削除、Y文字追加 高橋蓉子」といった記載が模範解答となりそうです。

※「一行目」「上記 一中(2)」等でもOK!

まあ書き直した方が早い場合も多そうですが…。

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

民法第968条3より

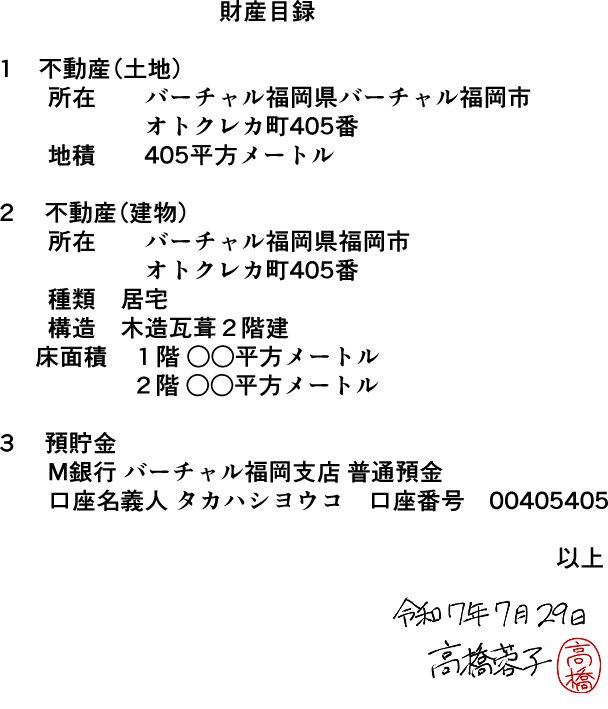

財産目録は署名押印があれば印刷等でもOK

遺言上に財産目録を付ける場合、こちらを手書きする必要はありません。

ただし「自書によらない財産目録」を添付する場合、遺言者はページごとに署名押印する必要があります。

▲かなり簡単ですが、財産目録の作成例。

これがあれば遺言状には、「別紙一の不動産を(相続人A)に相続させる」といった記載で済みます。

公文書やPDF等を使用してもOK!

ちなみに財産目録に、形式の指定などはありません。表などの形式で作成してもOKです!

ちなみに今回は、法務省の公式サイト上の作成例 等を参考にしました。

条件3:法務局で保管or相続人等が「検認」を請求すること

完成した自筆証書遺言は、どこに保存しておいてもよいのですが…。

肝心の遺言書が発見されない可能性や紛失、あるいは悪意による書き換え等を防ぐには、「自筆証書遺言書保管制度」を利用するのがおすすめです。

こちらは2020年に始まったばかりの、法務局に自筆証書遺言を保存してもらえるサービスですね!

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、

- 遺言書の条件(主に形式等)をきちんと満たしているか、プロに確認してもらえる

- 遺言者の死亡後、相続人等に遺言書保管のお知らせを届けてもらえる

(=「遺言書に気付かれない」リスクを潰せる!) - 裁判所の検認(後述)が不要で、相続人の手間を減らせる

といった利点があります。

遺言を確実に届けるためにも、相続人の手間を減らすためにも、自筆証書遺言書保管制度は是非活用したい制度と言えるでしょう。

ただし自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、民法のルールに加え、

- A4サイズの書面で、ページ番号を記載すること

- 上5mm、下10mm、左20mm、右5mmの余白があること

- 片面のみに記入すること

といった独自のルールを守る必要があります(詳細:法務局公式サイト)

自筆証書遺言書保管制度では、遺言書をスキャンしてデータで保管します。

余白等に制限があるのは、この仕様のためのようですね。

遺言書の保管周りは正確には、「遺言書を法的に有効とする」手段ではないのですが…。

遺言者の遺志をより確実に伝える方法として、ここで紹介させて頂きました。

自筆証書遺言書保管制度でサポートを受けられるのは、自筆証書遺言の「形式」についてのみ。

遺言の内容そのものについてアドバイスを受けたい場合には、別途専門家へ相談することが推奨されます。

(司法書士・弁護士・行政書士など)

また地域によっては無料相談会なども行われているため、こういった機会を利用してみるのも良いでしょう。

簡単な内容であれば、わたしも無料で相談に乗りますよ!

自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合はどうなるの?

自筆証書遺言書保管制度を利用せず、自宅などに自筆証書遺言を保存した場合…。

遺言の保管者または発見者は、相続の開始(=遺言者の死亡)を知ったなら遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」(遺言書のチェック)を請求しなければなりません。

遺言書の形式の確認に加え、書き換えを防止したり、相続人に遺言の内容を通知したりするためですね。

この手続きは、

- 「遺言者の最後の住所」を管轄する家庭裁判所に出向く必要がある

- 遺言者と相続人全員の戸籍謄本を集める必要がある

等、なかなか面倒な点も。

相続人の負担を減らすためにも、自筆証書遺言書保管制度は有用と言えそうです。

まあ戸籍謄本等については、生命保険関係の手続きや不動産の相続等でも必要となり得ますが…。

その他、自宅保管にはシンプルに

・遺言書を誰にも発見してもらえない

・間違って捨てられたり、改ざんされたりする恐れがある

といったリスクもあります。

詳細・参考元:裁判所公式サイト

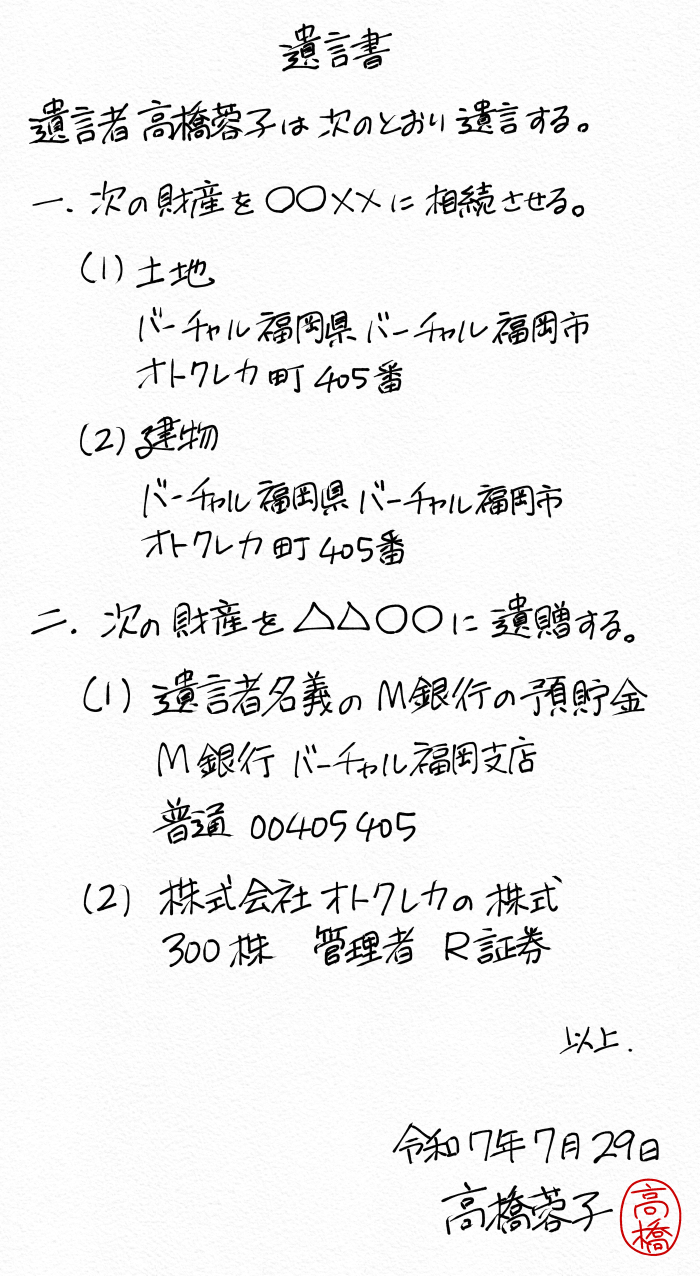

法的に有効な遺言書の見本と書き方

▲実際には正しい固有名詞で、紙に書こうね!

(字が汚ねえのはごめん)

遺す財産も相手もいないのはさておき「法的に有効な自筆証書遺言」のサンプルを作ってみました。

注意点は、民法上のルールに関するものを除くと、

- 相続や遺贈の対象を、客観的に特定できるようにする

という部分でしょうか。

不動産であれば最低でも住所を、預金であれば金融機関名と名義人を記すなどして、余計なトラブルを避けたいところです。

今回は最低限の内容の例ですが、もちろんメッセージ等を追加で遺してもOKですよ!

なんでガチの内容じゃないの?

資産がねえからだよ

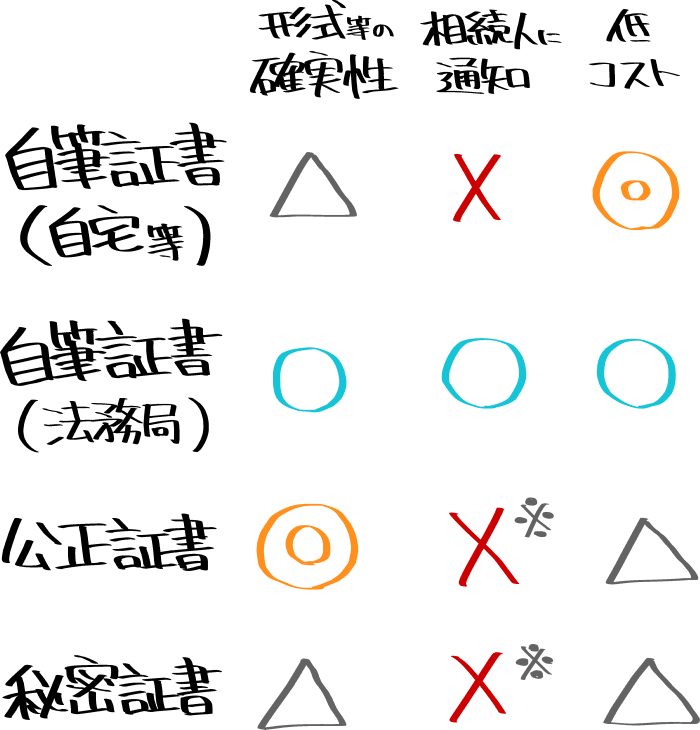

ワードで作成OKも!自筆証書遺言「以外」の遺言の種類

▲書き損ねたけどワードで作れるのは「秘密証書遺言」

法的に有効な遺言書の形式は、自筆証書遺言以外にも存在します。

ここからは、

- 身体障害や緊急性を理由に、自筆証書遺言を作成できない

- より確実に遺言を遺したい

といった方のため、その他の遺言の遺し方について解説します。

複雑になりすぎるのも何なので、概要のみを解説していますが…。

もし詳しく解説する記事や動画を希望する場合には、お気軽にリクエストしてくださいね!

公正証書遺言は公証人と証人2人の確認を得て作成する遺言

公正証書遺言とは、遺言者が「公証人1人」そして「証人2名」の確認を得て作る遺言書。

公証人とは判事、検事などを長く務めた人のうち、法務大臣から任命された人のことで、要するに法律の超ベテランエリートですね。

公正証書遺言のメリットは、

- 公証人の助言を受けながら、遺言の作成が可能

(=形式・内容ともにプロのチェックを受けられる) - 自筆証書遺言書保管制度を利用した場合と同じく、裁判所での「検認」が不要

- 作成した遺言は「公証役場」に確実に保存される

と言った部分です。

その一方で、

- 作成費用が発生する

(例・遺言の目的となる財産が2000万円なら23,000円。公式サイト参照 ) - 自筆証書遺言書保管制度と違い、死亡後に「遺言書がある」と通知してくれるシステムはない

(相続人側からの問い合わせは可能) - 法定相続人・受遺者とその配偶者や直系血族「でない」証人を、2人用意する必要がある

と、自筆証書遺言に比べるとハードルが高いことも確かです。

プロの助言を受けながら、確実に有効な遺言書を作りたい、という方向けでしょうか。

秘密証書遺言は「死ぬまで内容を秘密にしたいが隠蔽等を阻止したい」方向け

秘密証書遺言もまた、「公証人1人」と「証人2名」の協力(署名押印)が必要となる遺言です。

ですが「秘密」の名前通り、こちらは公証人にも、証人にもその内容が伏せられるのが特徴。

もちろんプロの最終チェックも受けられないため、確実性という部分では「公正証書遺言」に劣るでしょう。

あえて秘密証書遺言を作成すべきは、

- 死ぬまで誰にも内容を知られず、遺言書を遺したい

- 万が一の遺言書の隠匿や改ざんを防ぎたい

といった方でしょうか。

ちなみに秘密証書遺言の中身は、パソコンで作成しても有効です。

ただし公正証書遺言と違い、裁判所での検認は「必要」です。

また公正証書遺言と同様、作成には費用が発生します。

特別方式遺言は「死亡の危急が迫るとき」等にできる遺言

特別方式遺言とは、簡単に言うと腰を据えて遺言書を作成できる状況でなくても、意思を遺すための方法です。

民法で認められているのは以下の4種類ですね。

| 死亡危急時遺言 | 遺言者に死亡の危急が迫るとき、口頭で残せる遺言。 証人3人のうち1人が記録し、証人の全員で署名押印すること。 |

| 伝染病隔離者遺言 | 警察官1人および証人1人の立ち合いにより、書面で残せる遺言。 遺言者・警察官・証人それぞれが署名押印すること。 ※「伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者」が利用可能 |

| 在船者遺言 | 船の中にいるとき、その船長または事務員1人と証人2人の立ち合いのもと、書面で残せる遺言。 |

| 船舶遭難者遺言 | 「船が遭難+死亡の危急が迫る」場合、口頭で残せる遺言。 |

コロナ禍も落ち着いた今、多くの人にとって身近に想像しやすいのは「死亡危急時遺言」くらいでしょうか。

とは言え「万が一の際にも遺言を遺せる」と知っておいて損をすることはないかと思います。

ここで言う「証人」は公正証書遺言等と同様、相続人や受遺者、その配偶者や直系血族(=親族の多く)が含まれないため注意が必要です。

ちなみにこれまで解説した「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は、普通方式遺言という括りに入ります。

遺言書が法的に有効でない場合はどうなるの?【ビデオレター等】

のイメージ.png)

- 自筆証書遺言の形式などが的確でない

(日付不明、手書きでないetc…) - 記述してある財産が特定できない

等、「遺言は存在するが、法的に有効でない」場合は多々あります。

ですがそんな場合も、相続人全員の同意があれば、故人の遺志に則った遺産分割は可能。

ビデオレターによる遺言は、その一例と言えるでしょう。

要件を満たさない遺言も、相続人らが納得できていればそれでOKということですね。

ただし、

- 遺言書の形式等が法的に有効なものでない

- 遺言の内容に納得できない相続人がいる

という場合、その相続人は協議や訴えによって「遺言が無効であること」を主張可能。

この場合は相続人との話し合い、または裁判所での調停や審判によって、遺産を分割することになりますが…。

結果として故人の意思が反映されない可能性も、十分に考えられるでしょう。

例えば財産の一部を「他人に遺贈する」遺言があった場合、

・遺言書が有効→遺贈がなされる

・遺言書が無効→相続人は遺言の無効を主張できる

というわけですね。

ちなみに特別な事情がない限り、この場合は相続人の主張が通るかと思います。

この例はさておき、自分の財産を可能な限り自分で処理するには、やはり法的に有効な遺言書を遺しておきたいところです。

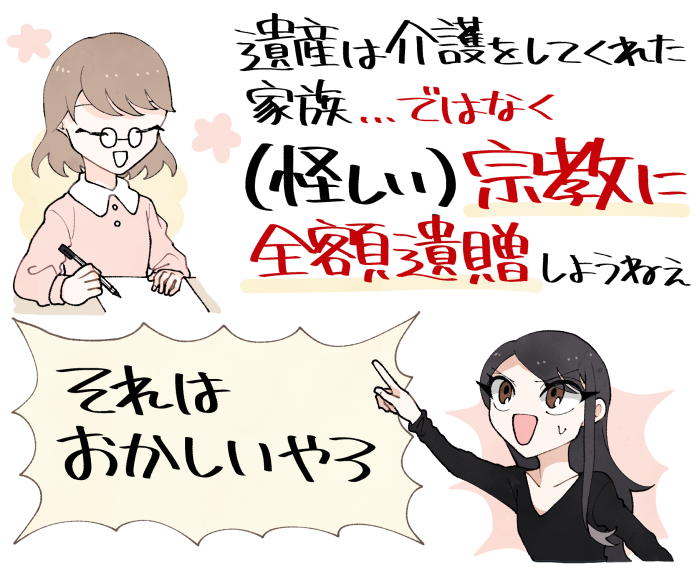

遺言書通りの相続や遺贈が行われないのはどんなとき?

ここからはこんな↑状況を含む、「遺言書通りの相続や遺贈が行われない場合」について解説していきます。

相続人や受遺者(遺贈を受けた者)全員の同意があるとき

実は相続人(存在するなら遺贈を受けた「受遺者」も)全員の同意があるなら、法的に有効な遺言書であっても、その遺志に従う必要はありません。

例えば「相続人ABCのうち、Aに全財産を与える」という遺言があったとしても、ABC全員の同意があれば、相続人の合意に基づく遺産分割が可能です。

相続放棄や相続人・受遺者の死亡等があるとき

相続の放棄があった場合、その人は「初めから相続人でなかった」ものとして扱われます。

結果として「甲不動産を(相続放棄した相続人)に相続させる」といった旨の遺言は、叶わないものとなるでしょう。

同様に、

- 遺贈が拒否された場合

- 受遺者が相続開始より前に死亡していた場合

- 指定された相続人がすでに死亡しており、子供や孫もいない場合

等においても、遺言書通りの財産の引継ぎは行われません。

ただし「相続人が死亡しているが、その者に子供や孫がいる」場合には、その人らに財産が引き継がれる可能性があります(代襲相続)。

遺留分の侵害があるとき

仮に相続人・受遺者全員の同意が得られなくても…。

相続人の権利を侵害する「遺贈」や「生前贈与」が行われた場合には、権利の侵害額に応じた金銭等の請求が可能です。

法律で最低保証された遺産取得分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

相続人に配偶者または直系卑属(子供・孫等)が含まれるなら、遺留分は遺産の「2分の1」。

1億円の資産を持つ人が、全額を愛人にあげちゃう!という遺言書を遺していたとしても、その家族は最大5000万円分までは取り返せる計算となりますね。

遺留分の正しい計算には、生前贈与の程度や家族構成なども関わってきます。もっと知りたいという方は以下のページをご覧ください!

こんなときはどうなるの?遺言に関するよくある質問と回答

.png)

ここからは遺言に関するよくある質問にお答えしていきます。

遺言書に有効期限はありますか?

いいえ、ありません。

例えば30歳の人が遺言書を遺し、その人が50年後に80歳で亡くなったとしても、30歳のときに作った遺言は有効です。

ただし、複数の遺言を作成し、後に作った遺言で先に作った遺言の内容を撤回することは可能です。

また撤回が無くても、

・最初の遺言書と矛盾する遺言が後になされた場合

・最初の遺言書と矛盾する、財産の譲渡等がなされた場合

には、最初の遺言書が撤回されたとみなされます。

ペットに関する遺言(遺贈等を含む)は可能ですか?

はい、可能です。

法律上、ペット自身が財産を所有することはできません(=ペットに直接遺贈をすることはできません)が…。

ペットのお世話をしてくれる人に対し、「大切に飼育することを条件に財産を与える」という負担付遺贈の形を取ることで、財産と一緒にペットを託すことは可能です。

例文を挙げるなら、「遺言者は(受遺者)に対し、愛犬○○を終生大切に飼育することを条件に、以下の財産を遺贈する。…」といった具合でしょうか。

負担付遺贈を拒否されないよう、「前もって受遺者の承諾を得ておくこと」を強くお勧めします。

あらかじめ、

・ペット霊園などを契約しておく

・NPO法人等と相談しておく(引き取り手がいない場合)

といった対応を取るのも良いですね。

全財産を配偶者など特定の相続人に相続させることはできますか?

はい、可能です。が、他に相続人がいる場合には遺留分の問題が発生する可能性があります。

とは言え遺留分を主張するかどうかは「遺留分を有する相続人」次第。

「全額を誰かに譲る」という意思表示自体は、無駄ではありません。

法務局や公証役場に遺言状を保管するにあたって保管料は必要ですか?

保管申請自体には3,900円の手数料が発生しますが、一度預け入れをした後、年数等に応じた保管料が請求されることはありません。

ただし、

- 遺言書の閲覧の請求

(モニター1,400円、原本1,700円) - 遺言書情報証明書の交付請求(1,400円)

等、手続きごとに諸手数料が発生することはあります。

詳細や最新の情報については、こちらの法務省公式サイト をご覧ください。

法的に有効な遺言書の条件や書き方についてのまとめ

- 法的に有効な遺言書のうち、もっとも作成ハードルが低いのが「自筆証書遺言」。

「日付と内容を直筆し、署名押印」するだけで簡単◎ - 作った遺言書は「法務局」に預けることで、確実に相続人等に届けられる。

ただしこの場合は用紙等に所定の形式があるのでチェックしておこう - 「法的に有効」でない遺言書は、内容に賛同しない相続人等がいる場合、無効とされる可能性がある。

自分の財産をできるだけ自由に処分したいなら、法的に有効な遺言書を作っておこう

自筆証書遺言書保管制度の開始もあり、以前よりずっと「法的に有効な遺言書」は作成しやすくなりました。

死後の財産をできる限り思うとおりに処分したい場合には、元気なうちに遺言書を作っておくのも良いでしょう。

今回は遺言書の基礎知識について、さほど深堀りせずに解説しましたが…。

より具体的な内容について知りたい場合は是非、リクエストをお願いします!

司法書士試験の勉強中の身でよければ、個別の相談にも応じます!

一応、行政書士の試験には合格しているよ……!※

もちろん無料!なので「専門の先生に相談すべきかどうかだけでも聞きたい」場合等にも都合よく利用してね!

※登録に30万円かかると言われて放置しているので資格登録はしてない

※コメントと違い非公開で、直接蓉子に届きます!

※上手く送信できない場合にはtakahashi_yoko☆otokureka.com(☆→@)まで!

最新の情報については各公式サイト情報をご確認ください。

コメント欄やメールフォーム等よりお気軽にお声がけください。